平安和歌に託された思い

花の色は移りにけりないたずらにわが身世にふるながめせしまに

(かな墨場辞典 かな編より)

日本人なら知らない人はいないほど有名な句だが、考えてみると不思議な句である。

1 自分のことを花に喩える。

奥ゆかしく教養ある貴婦人が自分のことを花に喩える句を作ることは一般的なことなのだろうか。

2 勅撰集にふさわしいものか

自分の色香の衰えを嘆く歌が、たとえ技巧的に優れていたとしても、勅撰されるものなのだろうか。

3 小野小町の素性

このように有名な歌であるにも関わらず小野小町の素性について不明な点が多いのはどうしたことか。古今和歌集の完成が905~912年の頃(出典:ウィキペディア)で小野小町の没年が900年頃(出典:同上)だとすれば選者はきっと彼女の素性は承知していたはず。

この疑問に答えてくれる本に出会えた。つぎの本である。

・逆説の日本史4 中世鳴動編(井沢元彦著)

・深読みの百人一首 正続(伊藤眞夏著)

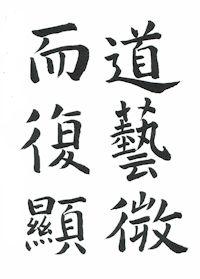

平安和歌は雅な人たちが恋を歌い、花鳥風月を愛でる雅な歌と考えられているが、歌の背後に大きな悲しみや恨みが隠されていることがあるというのだ。

冒頭のこの句も有能で正統な天皇の後継者である惟喬親王が陰謀によって左遷され、あたら場末で、訪ねる人もなく朽ち果てていくのを見守るしかできない悲しみを歌った句であるとしたら、全く違った情景が見えてくる。

この親王に公に同情することさえ憚られる時代にあって、自分の存在を消し、真の意図を隠した句を読んだ作者、また敢えて勅撰集にこの歌を選び後世にその評価を託した選者の反骨を思う。

ますます、平安かなを使って上記のような句を表現したいという思いが募ってきた。(2021.8.3記)