宋代(960-1127A.D.)の書は「意」であるといわれる。

蘇軾自身次のように語っている。

「わが書は意を持って作りたれば本より法なし」「能くその意に通ずれば、学ばずとも可なり」(一部略)(気持ちが入れば、学ばなくったって書は書ける。)

蘇軾を初めとする宋代三書家は、王羲之を初め唐代の書家を熱心に学んだことはよく知られている。蘇軾には次のような言葉もあるようだ。「書法は正書(楷書)に備わり、溢れて行書となる。未だ正書を能くせずして行書を能くせんとするは、なお未だかつて荘語せずしてすなわち放言するが如し。」(真面目に楷書を勉強しろ)

では何故「意」なのか。

彼らのあふれる感情を表現するためには、従来の「法」では不可能だったからに違いない。活版印刷が普及し、もはや意味を伝えるだけならば印刷文字で十分な時代。(宋の時代、書の楷書による作品は極端に少ないとのこと。)書の役割は、文字・センテンスの意味以上に伝たいことを表現するための手段となったといえるのではないか。

さて宋の書の具体的な特徴である。

石川九楊氏の書の宇宙「文人の書・北宋三大家」等によれば、つぎのとおりである。

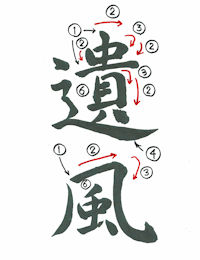

1 線(画)が波打っている。(一画が波打っている)

2 字形がゆがんでいる。

3 文字が倒れている。右上がりがきつい。(蘇軾が右傾、他は左傾)

4 行が傾いている。(同上)

5 小さい字・大きい字および太い筆遣いと細く繊細な筆遣いが共存している。

いわゆる整ったきれいな文字など書きたくないという意思表示のようだ。

三大家の特徴を具体的に見ていこう。

<蘇軾>

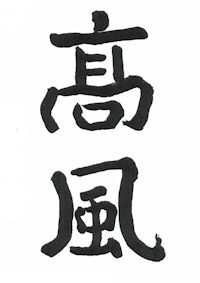

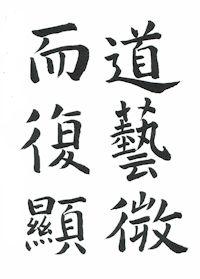

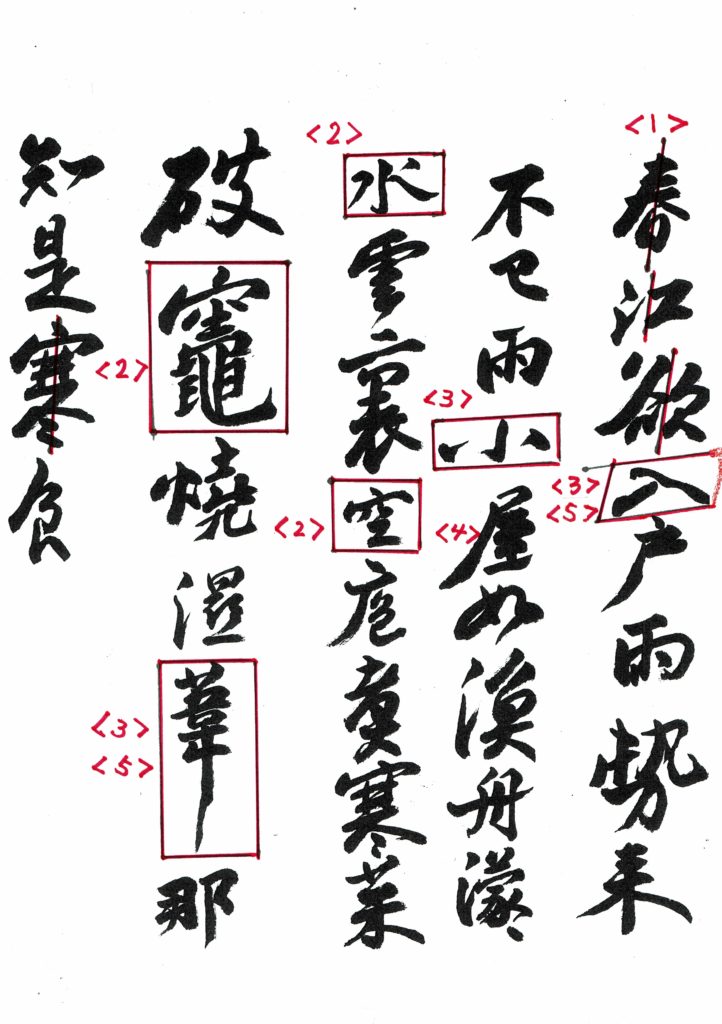

・右に傾く字がよく見受けられる。<1>

どうも提腕法により一字一字書かれているようだ。紙面に接した掌(肘)を動かさずに筆を押し出すように字を書くと字は右に傾いていく。行全体もやや右に傾いている行が見うけられる。字と字のつながり(気脈)はあまり見られないような気がする。一字を書いて掌(肘)を移動し、つぎの字を書くといった具合だろうか。

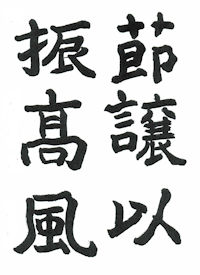

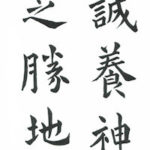

・全体として点画は肉厚。大きく書かれた文字と小さい文字が共存している。<2>

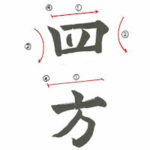

・極端に扁平な文字、極端に最終縦画を強調した文字が見られる。<3> 前者の特徴についてはは黄庭堅が「蝦蟇」のようだといったと伝えられる。

・文字の内部を太く潰した書きぶりの文字が多く見られる。<4>

・画が波打っている。<5>

<黄庭堅>

・縦長の字が多い。

・横画が極端に左に突き出た文字がある。

・右払い、左払は極めて長い。

・上記の画は、概ね波打っている。(多折法)蘇軾が枝に引っかかった蛇のようだといったと伝えられる。

・画の肥痩はあまり見られない。

・字間はやや狭いが行間は適度に開けられており、全体としてスッキリした印象を受ける。

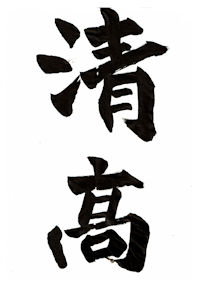

<米芾>

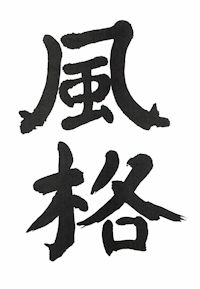

上記二書家と違い、際立った特徴はないように見受けられるが、これもまた卒位の書だという。入筆の多様性、点画の肥痩、結構の粗密(米芾の場合結構の左上が強調されることが多い、また偏と作りの間に空間を求めない傾向がある)、字の大小・縦長・横長など現在の作品作りに欠かせない概念が米芾の書にはあり、書く時の率意で変えられるらしいのである。現代の書家に米芾が人気が高いことも納得できる。

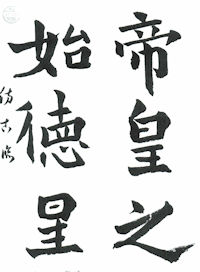

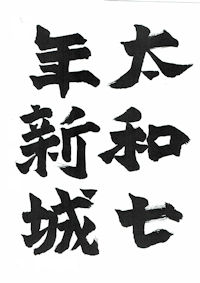

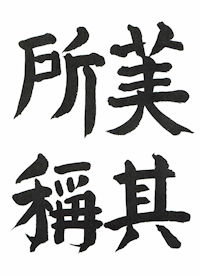

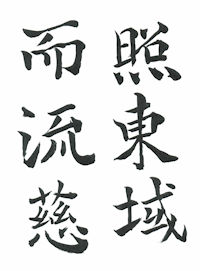

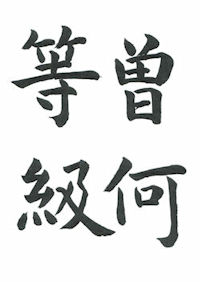

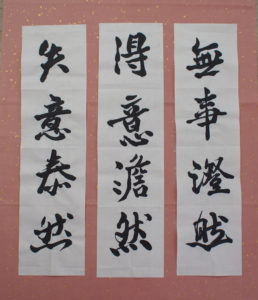

卒意の書であるから、一字一字を真似してみても意味はないらしいが、作品を作ってみた。

掲載するのもはばかられるがこのホームページは私の成長の記録でもあるので敢えて載せることとする。

結論から言えば、もっと多様な筆使いを学ばなければ宋から先の書家は臨書などできないようである。

次回は、「李邕」・「顔真卿」を取り扱う。なぜならば、宋の三書家の創造性の源は唐代後期のこの書家にあるということだからである。空海もそうだが、唐代後期の書の世界は多様で豊穣な時代だったようである。

<参考文献>

「米芾 宋代マルチタレントの実像」 塘 耕次著 大修館書店 1999年6月20日 発行

「中国法書選ガイド」 蘇軾集、黄庭堅および米芾 二玄社 発行

「中国法書ガイド」 蘇軾集、黄庭堅および米芾 二玄社 発行

「書の宇宙 14 文人の書 北宋三大家」石川九楊編 二玄社 1998年6月25日 発行

「墨 2002 1月・2月合併号」 芸術新聞社発行