SIMPLE, HOVER FOR DETAIL EFFECT

メインテーブルとサブテーブル

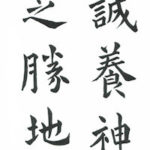

仿古庵のほぼ全景

ATTACHED, FULL COVER ON HOVER EFFECT

メインテーブルとサブテーブル

仿古庵のほぼ全景

ZOOM IN ON HOVER

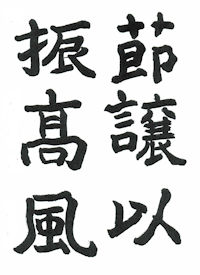

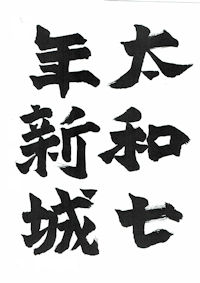

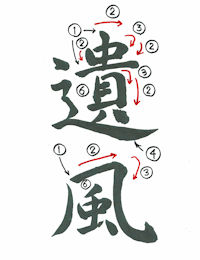

点画は直線的で、転折はとんがっている。

右上がりが強く、字は左に傾いている。

同じ字でも書きぶりは異なる。

左払いは長く伸びやか、右払いは短いが払いはしっかり書く。

穂先に力をためて力強く運筆する。

偏が小さいと旁は大きい。上部が右に傾くと下部は左に傾く。それぞれの横画は太さも長さも違い、 しかも平行ではない。それでいて力強くバランスが取れている。不思議な書風である。

円筆系の特徴として、次のことが挙げられる。

上記を基本としながら、入筆・収筆、向勢・背勢に多様なバリエーションが見られる。

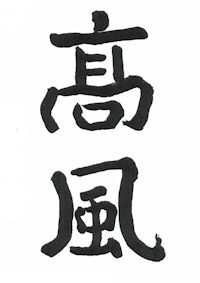

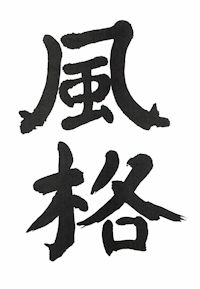

字形はやや右上がり、点画に細太の変化が少ない。角張っている。

始筆は大きく鋭く入れて、そのまま筆を押すように露鋒で運筆する。

転折は、角を2つ作るように一旦右下へ筆を引いてから真下に向けて筆を下ろす。

点・払い・ハネなどは三角形を形成する。

字形は横長。

先生は、留意事項として「5~6文字課題の制作にあたっては、それぞれの文字について点画は太く、その隙間は細く書きます。一方、字間については、それぞれの文字の個性が活かされるようしっかり開けるようにします。」と付け加えた。

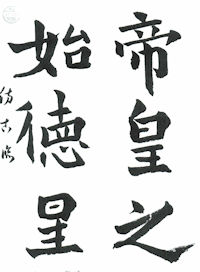

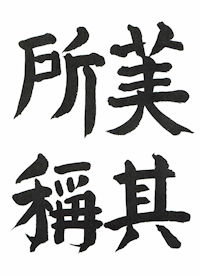

特徴として、次のことが挙げられる。(その用筆は、顔法といわれる。)

基本は直筆・蔵鋒。線は太い。

向かい合う縦画は向勢

始筆・終筆に、「蚕頭燕尾」がみられる。

字形は向勢。ほとんどの字は正方形に近い。

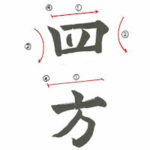

<蚕頭燕尾の書き方> 下図参照

始筆・・・逆筆で入筆し、蚕の頭のように筆先を丸めて蔵法で力を抜かずむしろ筆圧を加えながら運筆する。最後に同じく筆を丸めて筆を収める。

払いやはね・・・終筆で穂先をまとめて、一定の方向へ勢いよく払う。その払いは、あたかも、燕の尾羽根のようにみえる。

「彼の書風は、現在の印刷活字に採用され、今でも実用レベルで使われています。」

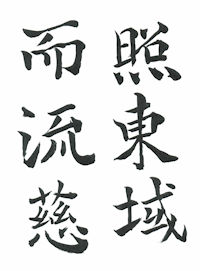

向勢・背勢、逆筆、露鋒・蔵鋒、直筆・側筆、俯仰等あらゆる用筆が認められる。

行意、隷意を有し、気脈を重んじた用筆となっている。

筆使いの遅速緩急、筆圧の軽重が求められる。

運筆は踊るようなリズムを伴い、その結果、字の線は細くとも強さと粘りのある字となるのだ。

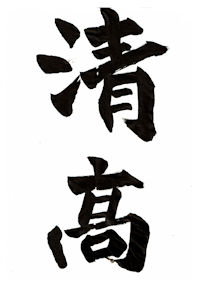

特徴として、次のことが挙げられる。

先生は虞の人となりを次のように補足した。「虞世南は、冷静沈着で学才豊かであることに加え、謙虚で物静かだったと伝えられています。太宗は、彼の人物・識見をことのほか愛しましたが、書にも彼の性格が現れているものと思われます。」

先生は最後ににこう付け加えた。「欧陽詢自身は容貌が醜く背も低かったため、その体裁にコンプレックスを抱いていたと伝えられます。その影響が書風に表れているのかもしれません。」