私なりに納得できた見解というのは次のようなものである。

『王羲之は、その真筆としては「怏然(おうぜん)自足」と書いた。しかし、王羲之が言いたかったことは「快然(かいぜん)自足」であると当時から考えられていた。

後年、そのロジックが失われ(東晋から唐まで約三百年が経過している。)、正しい意味が伝わらなくなる恐れがでてきたことから、本来の意味である「快然(かいぜん)」と臨模されるようになった。』

これは、以下の論文の大意である。

《兰亭集序》:“快然自足”还是“怏然自足”? (作者:南开大学文学院)<知り合いの中国人にこの論文を読んでその大意を伝えてもらった。>

つまり、王羲之に素直に「快然(かいぜん)自足」と書けない、あるいは書きたくない事情があったと考えられるのである。

その理由について、私なりに大胆に想像してみた。

- 禊の行事に関わる記述に快然(かいぜん)と書くことは憚られた。

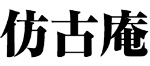

この曲水の宴の本来の目的は、禊(文中には「禊事を脩む」とある。)であり、穢れを祓うとともに先祖を祀る大事な行事であった。蘭亭序の前段は、当日の楽しい思いと情景を描いたが、後段は人の生死に関わる自身の哲学が展開される。後段において、「快然」と能天気に書くことは憚られたのではなかったか。

- 怏然(おうぜん)と書いても文脈から読者は快然(かいぜん)と理解してくれると王羲之は考えた。

王羲之は、「怏然(おうぜん)自足」と書いても、文脈では「快然(かいぜん)自足」の意であることは宴の出席者や後世の読者は分かってくれると考えていた。事実、中国の詩文において「怏然(おうぜん)自足」と記される例は、他に無いとのことである。

- 王羲之の人生は、実に怏然(おうぜん)たる人生であった。

王家は晋の皇帝に連なる有力な王族であり、彼の父王曠(おうこう)も一時は政権の中枢にいたが、同族の王導(おうどう)に陥れられ不名誉な死亡を遂げた。彼はその王導の子として育てられた。歴史書には、「羲之幼くして言に訥なり」とあるそうだが、幼少より心を閉ざしている様が伺われる。

長じて、その才を惜しむ人の推挙により、「骨鯁高爽」の士として中央政界で晋の国力の回復に努めたが、常に政争に巻き込まれて十分その才を発揮できず、最後はやむなく職を辞し野に下った。

苦悩多い彼の人生において、この「蘭亭の宴」(AD353)は特別なものとなった。心を許せる友人と詩を読み、酒を酌み交わす。日頃の懊悩と緊張の中にあって、心の底から楽しめた時間だったのだろう。

この二年後、王羲之は公職を辞して会稽山の麓で隠遁生活に入る。その六年後、書聖としての地位を確立して58歳でその生涯を閉じた。